Lo sobrenatural en la cultura japonesa

Onyrö

Cuando algún occidental piensa en el Japón, de inmediato se le vienen a la mente imágenes de tecnología y electrónica; microchips, Sony, Sanyo; precisión, orden, trabajo. Se evoca con facilidad el estereotipo del taka taka vestido de bata que, armado de microscopio trabaja con las nanomáquinas que en unos años nos curarán el cuerpo y nos resolverán la vida, con los superconductores que convertirá la fibra óptica en algo tan arcaico como el cable telegráfico o con el celular de última generación que nos hará capaces de controlar el tráfico aéreo de todo un país vía blackberry. O bien, pensamos en el japones ejecutivo, de traje azul marino, tiburón de las finanzas, capaz de engullirse cientos de empresas pequeñas al día acompañandolas con ligeros sorbos de sake. Jamás pensaríamos que esas milimétricas y calculadoras mentes son capaces siquiera de ocuparse un minuto de lo sobrenatural.

Es por eso notable encontrarnos con que la cultura japonesa es —o por lo menos fue hasta hace poco—, una de las más supersticiosas del globo. La mezcla de religiones que conviven en el archipiélago —shintoismo, budismo, taoísmo—, y su cotidiana indefensión ante los fenómenos naturales tales como tsunamis, terremotos y erupciones volcánicas hacen que el taka promedio sea proclive a arrendar su destino a un gran número de potencias cósmicas: dioses, demonios, gautamas, inmortales, y que también sea capaz de ejecutar los más complejos y largos ritos con tal de ganarse el favor de los seres que tienen mejor posición en el organigrama del universo. Los nipones son imaginativos y vastos en sus seres sobrenaturales, muchos de ellos con equivalentes similares en otras culturas tan alejadas como la mesoamericana, la eslava o la céltica.

Así pues, la noche japonesa esta plagada de monstruos, fantasmas y duendes dispuestos a cazar, a embromar o a perder al caminante incauto, al trasnochador, al parrandero y al que le va a freír el teppanyaki a la esposa de otro. Como en cualquier otra parte del globo, dichos terrores nocturnos que tienen la función de moderar las conductas antisociales, de controlar a los miembros más rejegos del gurpo y de educar a los chiquitines en la pedagogía del espanto. En la mitología nipona, a todos estos seres, inscritos en una categoría intermedia entre los dioses y los hombres, se les llama yokai, y lo mismo pueden ser maléficos que amigables; otros pueden ser indiferentes y otros, incluso, matrimoniarse con un mancebo o con una doncella. Algunos yokai nunca pertenecieron a la raza humana; otros son nativos del inframundo y otros fueron alguna vez hombres que, quizá por alguna horrible muerte —los asesinados y algunos suicidas—, por actos de brujería y maldad, o incluso por pasiones obsesivas y enfermizas, se convirtieron en espectros errantes.

Es de tal importancia El Más Allá en la cultura japonesa, que en capítulo IV de El Romance de Genji, obra escrita por Murasaki Shikibu, y que ya tratamos aquí, se relata el ataque de un furioso aparecido:

“[…] ─¡Oh, señor! ─dijo ella─, tengo tanto miedo y me siento tan grotesca que me he tendido así. No me atravo a imaginar lo que debe sufrir mi pobre ama.

─No os inquieteis por su terror ─dijo, y rechazándola, se inclinó sobre la postrada forma.

La joven dificultosamente respiraba y al tocarla supo que su cuerpo estaba laxo. No le reconoció.

Algún condenado, un mal espíritu, quizá, había intentado apoderarse de su lma. Era tan tímida e indefensa como un niño.

Llegó el hombre con una bujia. Ukon tenía aún demasiado miedo para moverse. Genji colocó un biombo al objeto de ocultar el lecho, y llamó al arquero. Era contrario a la etiqueta que, como príncipe, se le debía; pero el recién llegado vacilaba embarazado, no atreviéndose a cruzar las esteras.

─Venid aquí ─dijo Genji, impacientándose─, haced uso de vuestro buen sentido.

Contra su voluntad, el arquero le entregó la bujia.

Al acercarse al lecho, Genji entrevió por un instante la silueta que se le había aparecido en sueños, todavía al lado de la almohada. Súbitamente desapareció. Había leído antiguos cuentos de aparecidos, conocía así el poder extraordinario de éstos y se alarmó mucho […]1”

Algunos de los más notables y temibles Yokai se enlistan a continuación:

Yuki Onna

Yuki- Onna: La mujer de la nieve. Es un espectro femenino de hermosa apariencia que durante las tormentas de nieve pierde a los viajeros con sus encantos, haciendo que mueran de frío al abrazarla. También acostumbra acosar a los hombres solos que se refugian en sus casasdurante las ventiscas: se les aparece a lo lejos, invitándolos a hacerle compañía en la infernal blancura. En ocasiones la Yuki Onna se torna vengativa: asalta las casas de las familias y abate las ventanas, dejándose sentir en toda su fría magnificencia y matando a los habitantes del recinto. Es de notar sus similitudes tanto con la Xtabay maya como con las Bean-shide irlandesas.

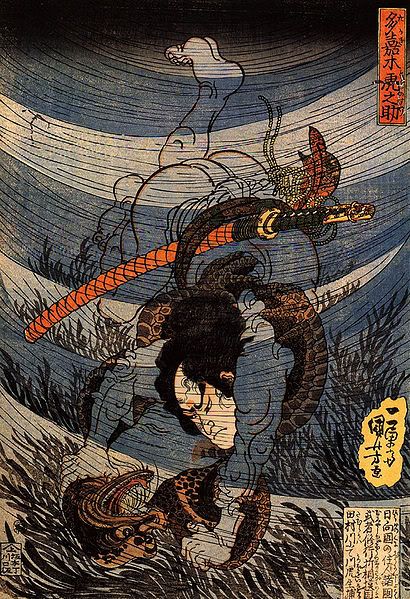

Kappa

Kappa: Seres no- humanos que viven en los lagos y aguas estancadas. Se les representa como tortugas del tamaño de un niño de ocho años, provistos de garras como de mono y con aletas que les permiten nadar a gran velocidad. Su comportamiento en ocasiones es pícaro, pues acostumbran tirarse sonoros pedos y espiar a las muchachas que se bañan en las aguas de los ríos. Sin embargo, que estos detalles no distraigan al viajante, pues los kappas acostumbran robar a los niños pequeños para devorarlos. Su modo de actuar es el siguiente: a cualquier infante al que sus padres hayan descuidado cerca de una laguna, el kappa lo atrae al agua. Una vez que está en la orilla, la criatura lo hunde hasta el fondo y le devora el hígado y otros órganos, y a los desconsolados padres sólo les quedará esperar a que el cadáver del hijo surja, tres días después, sin ojos y sin entrañas.

Por eso, para evitarlo, a las personas que vivan cerca de lagunas y lagos les conviene hacer ofrendas de pepino, único alimento que los Kappas aprecian más que la carne de niño. Esta criatura puede incluso ser un buen aliado, ya que son agradecidos con quien los alimenta y cuida su hábitat. Esto bien lo saben muchos pescadores amigables a quienes les han llenado las redes en gesto de buena voluntad.

Los kroopas, de los juegos de animación Super Mario Bros., están claramente inspirados en este ser. De igual manera, es notable su manera de actuar con el del mesoamericano Ahuizotl.

Taka Onna

Taka Onna: Originalmente es una mujer de gran fealdad, cuya falta de suerte con los hombres la amarga al punto de convertirla en un ser maléfico. Este espíritu tiene el poder de controlar las dimensiones de su cuerpo, siendo capaz de alargarse hasta proporciones inverosímiles. Cuando entra a una casa, asesina a todos sus habitantes.

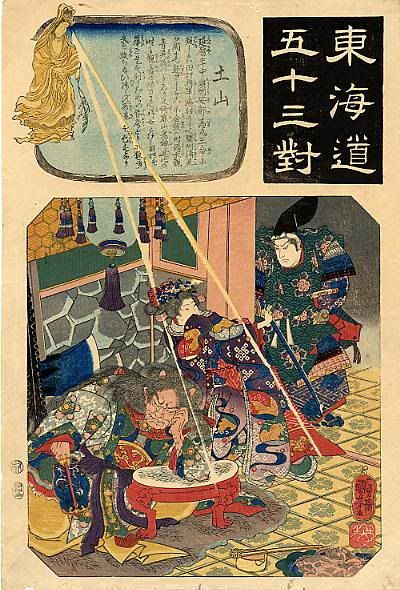

Oni

Oni: Ogros o demonios de la cultura japonesa. Se les representa con cuernos y aspecto bestial. Poseen fuerza sobrehumana y la mayoría son caníbales. Casi todos traen como arma un garrote de hierro que les sirve para machacar a sus víctimas. La mitología japonesa les concede el honor de ser los verdugos de las almas de los condenados en el infierno japonés.

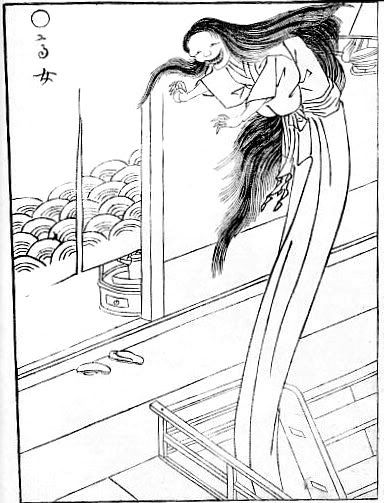

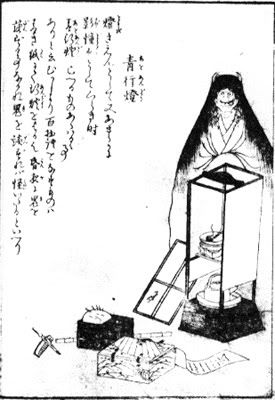

Fuayurei

Yurei: Son las almas en pena tan vistas en las películas orientales de los años noventas. y principios de los dosmiles Se les representa como mujeres —casi siempre—, de melena larga y enredada y vestidas con un kimono funerario blanco. Casi todas ellas son acompañadas por dos fuegos fatuos de color púrpura que las flanquean. Vagan por este mundo por varias razones: desde el hecho de que no se les rindió las honras fúnebres adecuadas hasta por el hecho de haber sido martirizadas y ejecutadas con crueldad. Los yurei se dividen a su vez en otras categorías, siendo las más importantes: a) las Ubume, mujeres que murieron en el parto y que regresan para cuidar a su hijo y traerle dulces; b) Goryö: Espíritus furiosos que murieron de manera sanguinaria, siendo ejecutados o torturados a muerte. Regresan para matar a sus verdugos y a sus descendientes. c) Fuayurei: espíritus de marineros que murieron en el mar. Se acercan a nado a una embarcación y solicitan un cucharón al primer marinero que ven. Si el incauto se los da comienzan a llenar de agua el caso del barco hasta que lo hunden. d) Onyrö: Espíritus intranquilos que regresan luego de maldecir a un enemigo o por una promesa incumplida. Un ejemplo clásico es el de la esposa que antes de morir pide al marido nunca volver a casarse. Cuando el viudo incumple su palabra y desposa a otra mujer, el espíritu de la primera esposa regresa del inframundo a decapitar a la rival.

Futa Kuchi Onna

Futa-kuchi-onna: Espíritu de una mujer anómala poseedora de dos bocas, una de ellas asentada en la nuca, la cual emite horribles alaridos cuando no es alimentada. Se dice que son los espíritus de las mujeres, casadas con un viudo, que por procurar a sus propios hijos no alimentan a sus hijastros al punto de dejarlos morir de hambre. Los niños, al fallecer, se asientan en el cuerpo de su torturadora en una relación simbiótica que los une por la eternidad. Aunque otra explicación menos cruenta indica que la Futa-kuchi-onna en realidad es una mujer que, por vanidad, se negaba a comer como debía y que como castigo a su anorexia debe vagar buscando alimento.

Han´yo (Según el manga)

Han´yo: Curiosos seres que nacen como consecuencia del apareamiento entre un Yokai y un ser humano. Estos semidemonios en general tienen apariencia humana, aunque con una característica física —unas prominentes orejas, colmillos, cola prensil—, que los distingue. Son por lo general más inteligentes y ágiles que el humano promedio. Casi todos los héroes del manga moderno pertenencen, o tienen características, de Han´yo.

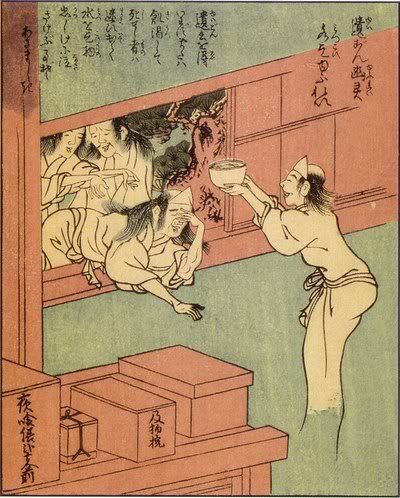

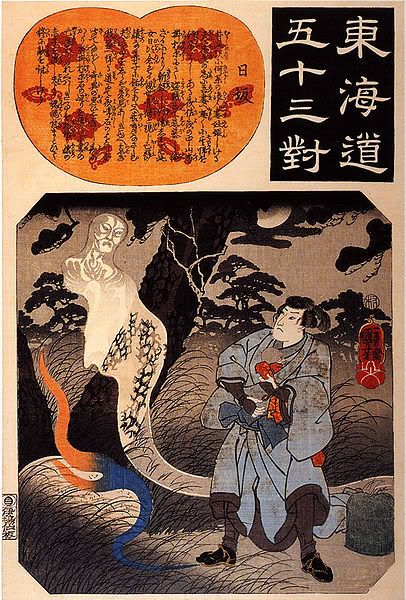

Aoandaon

Aoandaon: El más intrigante y peligroso de los Yokai japoneses, y también el más ligado con el arte del contar historias. Este demonio, de piel azul y diminutos cuerpos, puede ser calificado como el amo de las pesadillas.

Había un juego de salón, surgido en el Japón del siglo XVI, llamado “Los 100 terrores”, y que consistía en que en un recinto, en ciertas noches invernales, se reunía una centena de personas, cada una con una vela encendida, a contar una historia de horror. Cuando algún asistente terminaba su relato, apagaba su respectiva vela, con lo que el salón iba quedándose cada vez más oscuro. Al final, cuando finalizaba la última conseja, y todo quedaba totalmente oscuras, aparecía el Aoandaon y hacia realidad los horrores narrados.

Conclusión

Hablar de lo sobrenatural en una cultura determinada es más que hablar de un bestiario de seres inverosímiles: es hablar de toda una cosmovisión en donde confluyen creencias, leyes, costumbres y tradiciones. Los terrores nocturnos nipones, como los de cualquier otra cultura, no son sino reflejos de los tabúes y miedos sociales. Los espectros femeninos, por ejemplo, sólo reflejan los temores que siente una cultura tan machista como la nipona ante el poder femenino. Las leyendas de una sociedad son el equivalente a los sueños el individuo. A través de su interpretación se puede saber mucho acerca de su esencia: sólo es cuestión de abrir los ojos.

Omar Delgado

2010

1 MURASAKI shikibu (traducción de Fernando Gutierrez) , Genju Monogatari (Romance de Genji), 2004, Barcelona, Editorial Juventud (Colección El Barquero), p.97

P.S. Les recomiendo asomarse a este magnífico ensayo acerca de la literatura fantástica japonesa.